INEGALITES ENTRE LES HOMMES

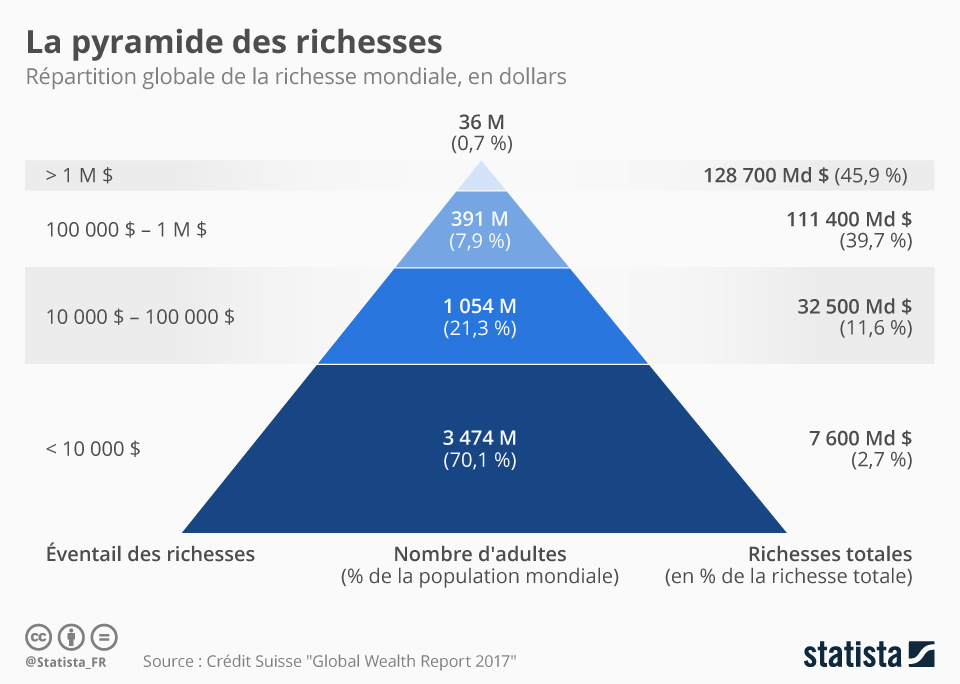

Dans le monde, tout le monde ne vit pas dans les mêmes conditions : certains passent leur vie dans l’opulence, tandis que d’autres n’ont que le strict minimum pour survivre. Parmi ceux-ci, les ultra-riches représentent seulement 1 % de la population, mais possèdent autant que les 99 % restants. Malgré leur faible nombre, ils génèrent 17 % des émissions de carbone mondiales, sans compter leurs investissements dans des entreprises souvent polluantes. Si l’on prend en compte leurs fonds d’investissement, leur part d’émissions grimpe à 50-70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, directement liées à seulement 1 % de la population. Cela se reflète également dans les émissions de gaz à effet de serre par individu : les 50 % les plus pauvres de la planète émettent en moyenne 1,4 tonne équivalente CO2 par an, tandis que les 1 % les plus riches en émettent 72 fois plus. Les 0,01 % des plus riches émettent 23 fois plus que les 1 % les plus riches, et 1665 fois plus que les 50 % les plus pauvres, illustrant l’écart colossal entre les moins privilégiés et les ultra-riches.

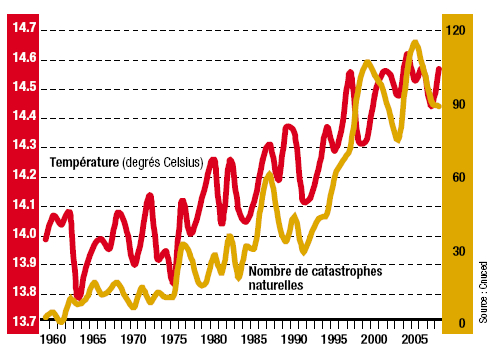

Le côté dramatique de cette situation est que ce sont les personnes les plus pauvres, souvent dans des pays défavorisés, qui sont les plus touchées par le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Ces populations, déjà fragiles, sont particulièrement exposées aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et graves, provoquées par ce phénomène. Cela oblige de nombreuses personnes à se déplacer, car les zones où elles peuvent subsister sont détruites ou dégradées par les excès des grandes fortunes mondiales. Ces disparités existent aussi entre les pays, non seulement entre individus. Par exemple, en moyenne, un habitant d’un pays riche pollue davantage qu’un habitant d’un pays émergent.

DIFFERENCES GEOGRAPHIQUES

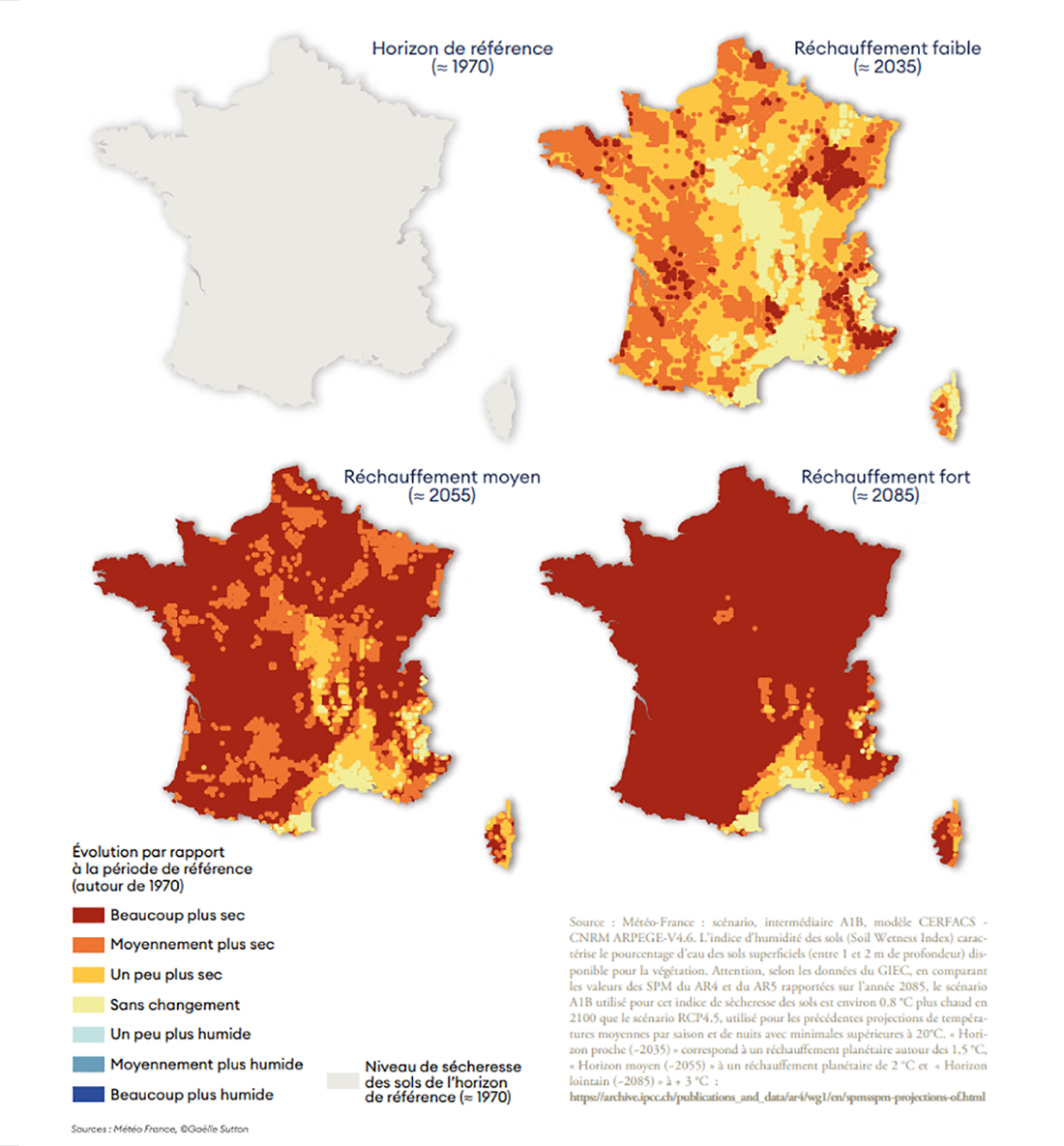

Le changement climatique a déjà des conséquences notables sur l'accès à l'eau et à la nourriture, entraînant une diminution de la productivité agricole au cours des 50 dernières années. Il affecte également la santé, avec une augmentation des maladies transmises par les moustiques et une hausse de la mortalité liée aux vagues de chaleur, sans oublier ses répercussions sur l'économie. Il a déjà provoqué des crises humanitaires, notamment en Asie et en Afrique. L'impact du changement climatique est exacerbée par l'urbanisation, car les villes, qui abritent désormais la moitié de la population mondiale, amplifient ces effets.

Environ 3,3 milliards de personnes vivent dans des zones à risque face aux catastrophes naturelles. La vulnérabilité des écosystèmes et des populations varie selon les régions géographiques. L’Amérique centrale et du Sud, l’Asie du Sud, l’Afrique subsaharienne, l’Arctique et les petites îles en développement sont particulièrement exposées aux dangers climatiques. Entre 2010 et 2020, la mortalité liée aux inondations, sécheresses et tempêtes provoquées par le réchauffement climatique a été 15 fois plus élevée dans les pays très vulnérables que dans ceux moins touchés.

CONFLITS POLITIQUES

Les ressources naturelles sont souvent à l’origine de tensions entre pays, comme c'est le cas avec le Nil. Ce fleuve est historiquement utilisé par plusieurs nations, mais, jusqu’à récemment, il était principalement exploité par l'Égypte et le Soudan, qui contrôlaient 87 % de son débit. Cependant, l'Éthiopie a des ambitions de développement et souhaite utiliser le Nil, le deuxième plus grand fleuve du monde, pour produire de l’énergie, irriguer ses terres et fournir de l’eau potable à sa population. L'Égypte, qui dépend de ce fleuve à 97 % pour son approvisionnement en eau potable, refuse tout changement dans l’accès à ses ressources. L'Éthiopie a ainsi lancé la construction d’un barrage de grande envergure, le Grand Barrage de la Renaissance, qui mesure 1,8 km de long et 145 mètres de haut. Ce projet, d’un coût de 3,5 milliards d'euros, devrait permettre à l'Éthiopie de doubler sa production d’électricité, mais l'Égypte reste fermement opposée pour garantir ses propres besoins en eau.

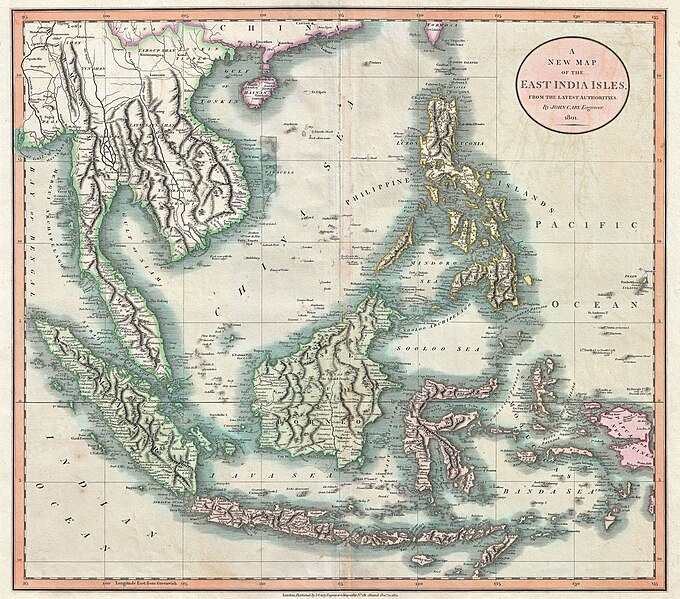

Un autre exemple de conflit lié aux ressources est la dispute sur les zones économiques exclusives (ZEE) en mer de Chine méridionale. Six pays – la Chine, le Viêt Nam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et l'Indonésie – revendiquent plusieurs archipels, notamment les îles Spratleys, les îles Paracels, les îles Pratas, le récif de Scarborough et le banc Macclesfield. Bien que ces îles soient inhabitées, elles revêtent une grande importance économique en raison de leur situation dans l'une des zones halieutiques les plus riches du monde, de leurs ressources énergétiques sous-marines et de leur emplacement stratégique sur une des principales routes maritimes mondiales. Chaque pays revendique ces îles, arguant qu'elles leur appartenaient historiquement, ce qui alimente les tensions entre ces nations.